北京六里桥下,一名等活儿的农民工正在打盹。新京报记者 王巍 摄

新京报讯(记者 周怀宗)上个世纪八十年代开始,城乡之间的壁垒被打破,城市化进入快速发展的时期。数亿人走出农村,奔赴城市南下、北上、东进,奔向珠海、深圳、广州、北京、上海……从事着建筑、环卫、绿化、餐饮、工业生产等诸多最基础的劳动工作,他们是第一代农民工。

30多年中,他们走过最长的路,干过最累的活,吃过最多的苦。如今,他们老了,渐渐干不动活儿了,有人留在城市,有人回归乡土,却终究有人留不下也回不去。城市与家乡,又将如何对待他们?

他们是最早的打工者,如今老了

一间藏在居民楼中间的平房,周志云沏了一壶茶,和新京报记者讲述30年前他南下时的情景。

“我是衡阳人,从衡阳到深圳,每天只有一趟火车,火车站上,人根本上不去,车门被大铁链子锁上了,人们从窗户里爬进去,里面的人拉,外面的人推。车里面根本没处下脚,过了韶关,脚才能落地”。

那是一个激情燃烧的年代,改革开放之初,无数来自田野的年轻人,离开故土,奔向城市,寻找一份安身立命的工作。周志云所经历的,只是当年席卷全国“打工潮”的小小一角。数千万世世代代在土地上耕作的农民,和土地告别,涌入城市。北京、深圳、上海、广州、珠海……都是他们的目标。

30多年过去,第一代农民工已经老了,许多人已经超过了60岁法定退休的年龄,还有很多人,正在逼近这个年龄。

国家统计局的最新数据显示,到2018年末,全国农民工总数超过2.8亿人,其中老一代农民工占48.5%,50岁以上的农民工,占总人数的21.3%,接近6000万人。

事实上,从2009年以来,50岁以上农民工占比与总量一直在升高,且从业以制造业、建筑业和服务业为主,其中尤以建筑业为重。

另一份数据显示,在建筑等重体力劳动领域,四五十岁的农民工仍是中坚力量。一位建筑业业内人士告诉记者,“建筑工地上有一个不成文的规矩,55岁以上的人不要。理由很简单,55岁以上,体力下降,劳动能力也在下降,而且受伤风险会增大”。

但事实上,不论是打工者,还是包工头,都有办法绕过这个“潜规则”,有人把头发染黑,有人低报年龄,而包工头们,则依靠良好的伙食,保证农民工的体力,“现在工地上的伙食大多数都特别好,每顿有肉是基本的,肉还得多,还得做得好。好多工人年纪都不小了,不吃肉没力气”,一位包工头说。

北京六里桥,农民工在等待开工。新京报记者 王巍 摄

工资必须日结,超过一星期的活不接

2019年4月16日中午,67岁的陈孟景骑着环卫车,在林荫道上缓缓而行,他已经干了一上午,正准备回去吃午饭。

陈孟景是河北邯郸人,十多年前,他和妻子双双来到北京,进入了一家清洁公司,陈孟景被公司安排做街道环卫,妻子则被安排在一家医院做保洁,每人每个月2500元,住在公司搭的工棚里,自己做饭吃。

来北京之前,陈孟景夫妻一直在当地打工,家里的地,早就不种了。两个孩子也都在外面打工,孙子也都长大了,不需要他们帮忙了。孩子们不愿意让他们出来,希望他们呆在老家,但两个老人呆不住,“在外面打了半辈子工,回家干什么呢?种地,种不动了,也不会种。打工,在老家也没人要了”。

在北京六里桥,每天早晨,都会有上百农民工在这里等活儿。六里桥有长途车站,又临近西客站,曾是一个著名的非法劳务市场,近年来,随着相关部门的治理,大部分农民工搬到其他地方去了,留在这里的,大多是四五十岁以上的人,极少有年轻人。

他们只接工资日结的活儿,不接受月付的工资,也不愿意接受长期雇佣,“怕了呗,以前老被扣工资、拖欠工资,现在超过一个礼拜的,基本上没人干,就算要干,也是每天结账”,已经57岁的江海潮说,江海潮是安徽人,在外打工已经近三十年,现在只打零工,每天结账才干,长期的活儿不接,“现在不怎么扣钱,也不怎么拖欠了,但早就怕了,万一拖欠呢”,他说。

人少了,招工的人也就少了。尽管只剩下一百多人,但也不是每个人都有活儿干,从早晨到中午,一部分人跟着招工的人走了,一部分找不到活儿,回家吃午饭了,还有一部分只身在京的,不愿意回到出租房,在附近吃过了便宜的午饭,就又回到这里,打牌、聊天。

“回那个出租房也没意思,除了睡觉,什么事儿也没有,还不如在这儿,还有人一起聊天”,49岁的刘浩然说。刘浩然是河南周口人,20岁出门打工,已经打了29年工,因为没什么手艺,一直在工地上当小工,以前一天能赚10块钱就算不错了,还要被包工头拖欠,拖个几年都是常事。现在每天可以赚150—180元,日结,挺好的。但并不是每天都有活儿。一个月能干20天就算非常不错了。他租住在附近的平房里,一个月300块房租,再加上吃喝,一个月能剩下2000块左右。

做装修的李国才手里拎着一柄大锤。新京报记者 王巍 摄

年轻人不愿意干重体力活儿了

下午两点,太阳照到了六里桥的立交桥下面,有人在路边的树荫下打盹儿,有人独自坐在马路牙子上发呆。几个打牌的人挪了个地方继续,其中有两个已经白发苍苍。

这里还有十多个人,但今天不会有人来招工了,他们只是不想回去。

“留下的,都是没手艺的,我们这些人,只能干些装修、绿化之类的体力活儿,这些活儿,年轻人不愿意干,又累又脏,收入还低,他们更愿意去干快递”,刘浩然说。

告别刘浩然,在回去的57路公交车上,记者遇到了51岁的李国才。他背着一个帆布包、手里拎着一柄大锤,像是春晚小品《装修》里的黄宏。

李国才确实是干装修的,他是内蒙古人,1993年就出门打工,一直在干装修,去过牡丹江、去过兰州,在北京已经十多年,他有点儿手艺,所以不用去劳务市场等活儿,老板每天会给他打电话,告诉他明天在哪儿干活。

李国才的家人都在内蒙古,两个孩子,一个上大学,一个正在上中学,妻子在家照顾孩子和老人。他一个人打工,“我是村里第一个出来打工的,家里的地少,收入很少。现在也不让养羊养牛了,其实就算让养,也不值钱,在北京,一斤羊肉卖几十块钱,但在我们当地,整只羊才卖七八百”。

李国才的工资也是日结,每天260元,不管吃住,他租住在朝阳双桥附近的一个村子里,那里有很多和他一样的打工者。房租不贵,每个月600元,平均每天20元,加上吃饭、坐车,每天花60元,剩下200,每个月能剩5000多元。“挺好的,一个人出来打工,一年差不多能赚五六万,一家人生活都过得去。要是在老家,一年下来,连孩子的学费都赚不出来”。

干装修不比干建筑轻松,而且没有停工期,长年无休。有时候家里人也会劝李国才休息一段时间,但李国才并不觉得累,“现在干活比以前好多了,最起码工资日结,不会拖欠,干一天就有一天的钱”,他说。

下午6点,北京朝阳区双树村的村口,一辆面包车停下,钻出了十多个农民工,他们迅速围成一圈,中间的一个中年人,掏出一叠红色的人民币,给周围的人“发钱”,每个人150元,这是他们一天的工资,因为全是100元的纸币,有人还为了找零争执起来。一位来自河北邢台的老人,已经白发苍苍了,但拿到一天的工钱,笑得像孩子。

双树村是北京最大的农民工居住地,在以前,附近还有别的村子可以租住,但这几年拆迁,只剩下这个村子了。人们都聚集在这里,房租也在上涨,以前三五百元的房子,基本上都涨到600元到1000元之间。住在这里的,许多都是中老年的农民工,他们从事着传统的重体力工作,每天早晨从这里出发,散向北京城区,傍晚回来。

北京朝阳双树村,农民工领到一天的工资。新京报记者 王巍 摄

养老,还得靠自己

2019年1月30日,春节前夕,河北阜平一个贫困山村里,62岁的龚新庆背着手,在自家刚刚改造完的房子前散步。

龚新庆穿着一件灰色的中山装,每一粒扣子都扣得严丝合缝,和村里的其他人有些格格不入。

实际上,他不是村干部,也不是回乡的知识分子。他是一个农民工,两年前的春节回家后,就不再出去打工了。

太阳刚刚出来,山里的空气清新却很冷冽,村里没什么人出来活动,龚新庆有些不适应。

“我还是喜欢城里的生活,这里就空气好,其他一切都不如城里方便。但回不去了,我是干建筑的,老了就没人要了”,他说。

龚新庆是第一批打工潮中出去的,那还是上世纪八十年代初,去过珠海,去过深圳,也去过北京, “我盖过北京的亚运村”,他说。

那时候,龚新庆只是个小工,跟着建筑队到处干活儿,他所在的建筑队,曾经承接过运动员公寓的建设,“刚出来打工,高楼见过了,但盖高楼还是第一次,兴奋,也有些害怕,那么高,光站在上面就腿软”,龚新庆说。

盖了一辈子楼,回乡的时候,老家的房子,还是几十年前的土坯房,“都快成危房了,本来打算自己修一下,但后来听说政府要改造,就放下了”。

2018年,龚新庆所在的村里,启动民居改造工程,龚新庆的三间屋子,都被改造了,“一人30平方米,每平方米自己交840元”,他说。

龚新庆所在的村还没有脱贫,很多人还欠着改造的钱,但龚新庆已经交完了。“以前打工攒的,现在回家了,就靠这点儿积蓄生活。我没有养老金,打工几十年,从来没人给我上过保险,虽然现在有100多块钱的养老补助,但不种粮食也不种菜,这点儿养老补助根本不够,只能靠自己。在城里打工的儿子,也会补贴一点儿,但他也是一家子人要生活,补贴不了多少”,他说。

在山东泰安,张淑良也有同样的困惑,他所在的村子,几十年来,年轻人基本上都会出去打工,65岁的张淑良1982年出门,一直在建筑工地干活,大部分时间在广州。60岁以后,就回家养老了,他同样没有养老保险,靠积蓄和100多元的养老补贴生活,他的两个孩子,都已经考上大学,在城里安家落户,每个月都会补贴他一点儿,但也不多,“现在基本上都上保险,但我们那时候打工的,没哪个老板会给你上保险,还得靠自己”,他说。

打工者背着行李来到城市。

新京报记者 王巍 摄

有人不肯回去,老家的人都不认识了

龚新庆留恋着城市的生活,却不得不回去。但也有人宁愿住在逼仄而脏乱的出租房里,宁愿摆个小摊每天赚几十块钱,也不愿意回到农村,回到故乡。

在接近北京四环的地方,记者找到了一个城中村,这个村子被高墙包围,只有很少的几个出口,墙外是鳞次栉比的高楼,如果不注意,只是从墙边经过,甚至都不会发现,墙后是一个城中村。

这里居住的,都是附近打工的人,在菜市场卖菜的、商场里卖衣服的、在饭店里当服务员的、送快递的……

在村子里,还有很多年老的打工者,他们大多打工多年,随着年纪的增长,多数工作已经不要他们了,但他们不愿意回家,只能聚集在这里,每天早晚出去摆个地摊,赚点儿生活费。

65岁的韩承山夫妇,就租住在其中一间平房里,房子很矮,站在里面,几乎可以碰到房顶,面积很小,不到10平方米,一张床、做饭的灶具占据了大半空间,房子没有窗户,光线极暗,如果不开灯,白天基本都不能做饭。

韩承山是河南新乡人,夫妻两人出门打工已经30多年,去过山东、到过天津,后来在广州干了十多年建筑,韩承山干小工,妻子在工地做饭。55岁以后,工地不要了,他也干不动了。就到北京租了个摊位卖菜。前两年,菜市场撤了,他们没有找到新的摊位,只能蹬个三轮车,每天在路边卖一会儿。儿子儿媳妇原本也在外面打工,前两年孙子要上学,只能回老家了。韩承山老两口不愿意回去,留在了北京,不求赚钱,只要把自己的房租和生活费赚出来就好,“年纪轻轻就出来打工了,老家的人都不认识了,回去连个说话的人都没有。而且习惯了城市生活,还是在这儿自在。”韩承山说。

59岁的李兴隆也不愿意回家,他儿子在广州打工,老家已经没什么人了,回去也是一个人,还不如呆在北京,虽然城中村生活条件并不好,但至少便宜,而且,这也是他习惯的生活。

朱常红在深圳开出租车。新京报记者 王巍 摄

有人不喜欢城市,但再也离不开

1988年,初中还没毕业的朱常红离开故乡,只身南下,到深圳打工。没文凭也没技术的他,请客送礼才找到了第一份工作,在一家保安公司做保安,每个月180元。在河南老家,这几乎是他们全家一年的现金收入。第二年的时候,他换到了一家纸箱厂工作,工资涨到了500多元,对他来说,这就是最满意的工作了。

但朱常红从来没想过要留在城市,“一直都不想在深圳,就想赚了钱,回家盖房子娶媳妇,深圳不是我的地方”。

朱常红最终也没能实现他的愿望,在深圳打工四年后,他认识了同样来打工的妻子,两人请了10多天假,回老家办了个婚礼,接着又都回到深圳打工。但朱常红并没有放弃回家的想法,哪怕在深圳买了房子之后,依然如此。

2016年,深圳的房子已经成了天价,朱常红在报纸上看到,有人卖了大城市的房子,回老家生活,他心动了。“当时也有客观条件,我们之前在深圳买的房子很小,后来有了孩子,父母也过来了,住不下,想要换个大点儿的,但根本换不起,所以我就想回老家了”。

就在那一年,朱常红辞了工作,一个人先回去“探路”。老家的房子不贵,一平方米才1000多元,但问题是,没有适合他的工作,在老家呆了一年,妻子跟他说,“回来吧”,他就又回到了深圳。

后来他还是把房子卖了,在深圳郊区买了一套大一点儿的小产权房,解决了一家人住不下的问题,“我不喜欢深圳,但确实已经离不开了”,他说。

从贵州湄潭县出来打工的严福英,也曾经打道回府。严福英18岁就出门打工,19岁到了深圳,在DVD工厂焊过激光头,干过电话营销,也在超市打过零工,最艰难的时候,住铁皮房,每天只吃“东莞米粉”,其实就是白水煮米粉,撒一把盐就开吃了,很多在深圳打工的人,都曾吃过它,因为这是最便宜的食物。

严福英在老家买了房子,她一直都想回家,在老家做点儿小生意,她觉得也能过得不错。刚生完孩子的时候,她也确实带着孩子回去过,但老家的生活节奏很慢,卖出去的货,有时候半年才能回款,每天就是打麻将、聊天,半年之后,严福英带着孩子回到了深圳,跟丈夫说,“这回只能死在深圳了”。现在严福英还会回老家,但只是回家探亲,哪怕依旧在深圳租房子,哪怕老家的房子空着,她也绝不会再回去工作了。

广州“农民工博物馆”展出农民工参与亚运安保工作证件。新京报记者 王巍 摄

他们不该被忘却

广州白云区黄园路上,远远就能看到一个“农民工博物馆”的招牌。博物馆门前,是一组农民工的雕塑。

从大门进去,迎门是一幅农民工长卷,长卷下面,是一篇记录农民工博物馆建造过程的文章。旁边则是一组农民工在火车站等待的雕塑,后面的墙上挂着一个牌子,上面写着“218次,开往广州”,那是上个世纪八十年代的车次。博物馆里还有一个“广州站站台”的展区,站台上停靠着一节“广州到成都”的绿皮车厢。

博物馆一共四层,一楼和二楼是广州农民工的历史,陈列着数千件农民工曾经用过的文物,有生产车间的机器,也有各种生活物品、书信等。

三楼设置了多处多媒体和实物交互的场景,有建筑工人正在施工的印象,有农民工宿舍里的生活场景,还有农民工老家的农家院落……

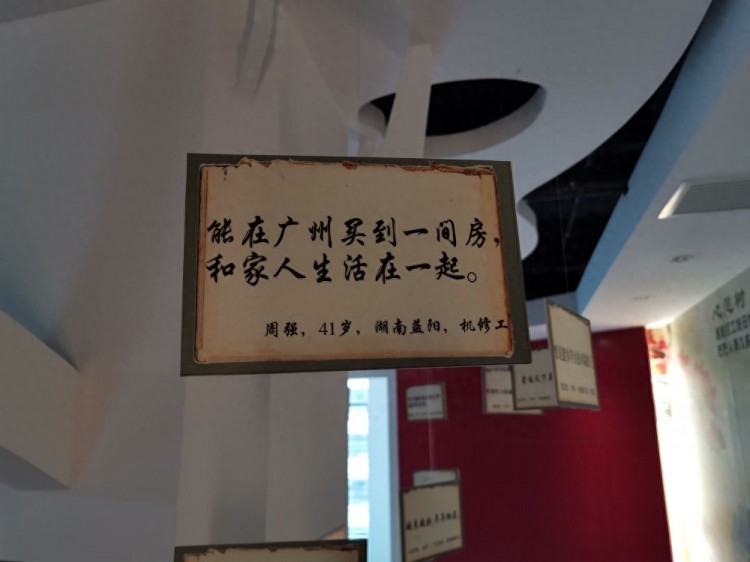

四楼的最后,是一棵巨大的许愿树,挂着许许多多农民工的愿望。一位50岁的行李员写道,“再多干几年,就回老家,叶落归根”,一位48岁的装卸工写的是“知足常乐”,还有一位年轻的女生的愿望则是“想做个真正的城里人”……

农民工博物馆里展示的农民工愿望。新京报记者 王巍 摄

这不是国内唯一一家农民工博物馆,在深圳宝安区,有一个“劳务工博物馆”;在四川成都,有一个“中国农民工博物馆”,那是中国第一个农民工博物馆;在北京皮村,有“打工文化艺术博物馆”……

但这些博物馆少有人所知,在广州农民工博物馆里,前台告诉记者,除了一些旅游团、机关单位的参观活动外,几乎没有散客来参观。而在深圳“劳务工博物馆”,记者参观时,馆里空无一人,只有几个工作人员,记者是唯一的一个参观者……

前几年,那首《春天里》,很多打工者都爱唱,歌词这样写道:“如果有一天,我老无所依,请把我留在,在那时光里”。如今,只有那些博物馆留住了曾经的时光,而记者采访的农民工中,绝大多数不知道身边的什么“农民工博物馆”,他们只是在逐渐老去。

(应受访者要求,文中部分人名为化名)

新京报记者 周怀宗 摄影 王巍

编辑 张牵 校对 吴兴发